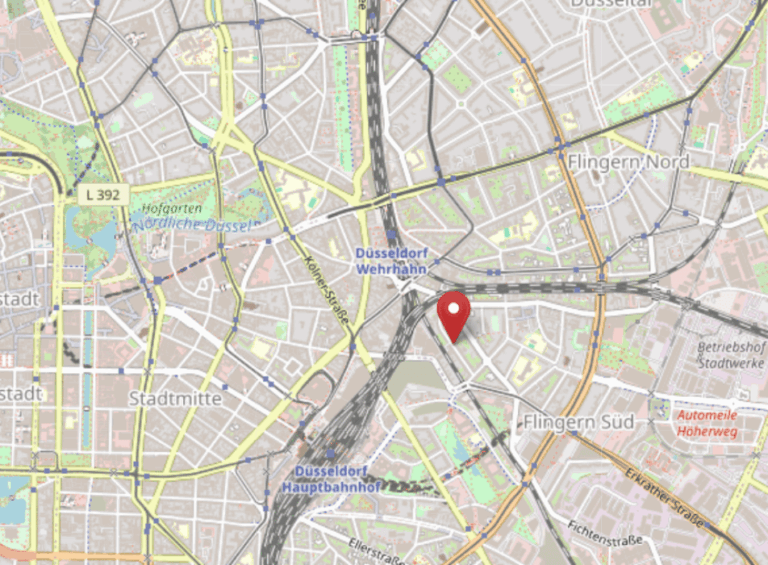

Am frühen Morgen des 24. Juli 1997 erschütterte eine gewaltige Explosion den Düsseldorfer Stadtteil Flingern. Gegen 3 Uhr nachts wurde das Mehrfamilienhaus in der Krahestraße 8 durch eine Gasverpuffung fast vollständig zerstört. Das Haus mit insgesamt acht Wohneinheiten wurde so stark beschädigt, dass große Teile einstürzten. In der Folge kamen sechs Menschen ums Leben. Darunter befand sich auch ein Kind. Zwei weitere Bewohnerinnen erlitten schwere Verletzungen. Nur zwei Personen konnten lebend aus den Trümmern geborgen werden.

Die Druckwelle der Explosion war derart stark, dass auch mehrere angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Einige von ihnen mussten später vollständig abgerissen werden. Die Feuerwehr und Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz, um Überlebende zu finden und das Trümmerfeld zu sichern. In der Stadt und über die Landesgrenzen hinaus sorgte das Unglück für Entsetzen. Zunächst gingen viele von einem tragischen Unglück aus. Doch schon bald verdichteten sich die Hinweise, dass es sich nicht um einen technischen Defekt oder Zufall gehandelt hatte.

Die Ermittler entdeckten im Keller des Hauses eine Manipulation an der Gasleitung. Eine wichtige Verschlussmuffe fehlte. Dadurch konnte Stadtgas über Stunden hinweg ungehindert in das Gebäude strömen. Der Verdacht lag nahe, dass jemand absichtlich die Explosion herbeigeführt hatte. Die folgenden Untersuchungen bestätigten diesen Verdacht. Was als vermeintlicher Unfall begann, entpuppte sich als kaltblütig geplantes Verbrechen mit dem Ziel, wirtschaftliche Interessen durchzusetzen – um den Preis von Menschenleben.

Im Zentrum der Ermittlungen stand schnell der damalige Eigentümer des Hauses in der Krahestraße. Der Mann, Heinz N., hatte das Gebäude einige Jahre zuvor erworben. Er wollte es sanieren und anschließend gewinnbringend weiterveräußern oder neu vermieten. Doch diese Pläne stießen auf Widerstände. Die bestehenden Mieterinnen und Mieter wollten trotz zunehmender Missstände nicht ausziehen. Die Wohnungen waren weiterhin bewohnt, obwohl es bereits zuvor kleinere Brandstiftungen im Haus gegeben hatte. Die Ermittlungen brachten ans Licht, dass Heinz N. offenbar kein Interesse mehr daran hatte, mit den Bewohnern eine gemeinsame Lösung zu finden.

Stattdessen entwickelte er gemeinsam mit einem befreundeten Handwerker, dem Dachdecker Udo S., einen perfiden Plan. Nach Überzeugung des Landgerichts Duisburg beauftragte Heinz N. seinen Bekannten damit, im Keller gezielt die Gaszufuhr zu manipulieren. Ziel war es, das Haus unbewohnbar zu machen und damit die Mietverhältnisse zu beenden. In der Rechtsprechung wird eine solche Strategie als „Warmsanierung“ bezeichnet. Sie zielt darauf ab, durch massive Eingriffe eine Entmietung zu erzwingen. Im Fall Krahestraße war das Mittel der Wahl jedoch nicht nur unethisch, sondern kriminell.

Laut Gerichtsbeschluss wurde die Gasleitung gezielt geöffnet, damit sich das Gas unbemerkt im Gebäude ausbreiten konnte. Ob die Täter tatsächlich beabsichtigten, das Gebäude explodieren zu lassen, oder nur eine starke Beschädigung herbeiführen wollten, blieb im Prozessverlauf umstritten. Klar war jedoch: Sie nahmen den Tod der Bewohnerinnen und Bewohner billigend in Kauf. Der Handwerker Udo S. hatte zuvor bereits eingeräumt, kleinere Brände im Haus gelegt zu haben, um Druck auf die Mietparteien auszuüben. Beide Angeklagten bestritten im Verfahren, eine Tötungsabsicht gehabt zu haben. Die Gerichte bewerteten das anders.

Die juristische Aufarbeitung des Falls Krahestraße dauerte über ein Jahrzehnt und war geprägt von mehreren Prozessen, Revisionen und Urteilsaufhebungen. Im Jahr 2001 verurteilte das Landgericht Düsseldorf den Hausbesitzer Heinz N. zunächst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Doch der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil im Jahr 2003 wegen rechtlicher Mängel auf. In der Folge wurde ein neues Verfahren notwendig.

In einem zweiten Prozess im Jahr 2006 wurde Heinz N. wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Doch auch dieses Urteil hielt der rechtlichen Prüfung nicht stand. Der Bundesgerichtshof hob es 2007 erneut auf, da die Mordmerkmale nicht ausreichend geprüft worden seien. Das Verfahren musste ein weiteres Mal neu aufgerollt werden. Diese wiederholten Urteilsaufhebungen führten nicht nur zu erheblicher Unsicherheit bei den Hinterbliebenen, sondern auch zu öffentlichen Diskussionen über die Effizienz der deutschen Strafjustiz.

Im Jahr 2008 erfolgte schließlich ein dritter großer Prozess vor dem Landgericht Duisburg. Das Gericht verurteilte Heinz N. erneut zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe – diesmal wegen sechsfachen Mordes. Es stellte erneut die besondere Schwere der Schuld fest, was bedeutet, dass der Verurteilte auch nach Ablauf der Mindesthaftzeit von 15 Jahren nicht automatisch auf Bewährung entlassen werden kann. Im Februar 2009 wurde das Urteil durch den Bundesgerichtshof rechtskräftig bestätigt.

Ein bemerkenswertes Detail des gesamten Verfahrens ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2005. Dieses ordnete wegen überlanger Verfahrensdauer die vorläufige Freilassung des Angeklagten aus der Untersuchungshaft an. Der Mann war zwischenzeitlich also auf freiem Fuß, obwohl die Gerichte später seine Schuld zweifelsfrei feststellten. Diese Entwicklung sorgte bundesweit für Kritik an der Justiz und führte zu Forderungen nach einer besseren Verfahrensbeschleunigung in besonders schweren Fällen.

Heute erinnert in der Krahestraße äußerlich nichts mehr an die Tragödie von 1997. Anstelle des zerstörten Hauses steht inzwischen ein moderner Wohnbau, der bewusst farbenfroh und architektonisch auffällig gestaltet wurde. Das Stadtarchiv Düsseldorf dokumentiert jedoch bis heute die Ereignisse von damals. Über eine Projektseite mit dem Titel „damals und heute“ sind Bilder, Presseberichte und Zeitzeugnisse archiviert. Die Aufarbeitung des Falls hat auch in juristischen Fachkreisen und Medien über Jahre hinweg für Aufmerksamkeit gesorgt.

Der Fall Krahestraße ist bis heute ein mahnendes Beispiel dafür, welche zerstörerischen Folgen wirtschaftlicher Eigennutz in Verbindung mit krimineller Energie haben kann. Die perfide Idee, eine Immobilie durch gezielte Zerstörung „aufzuwerten“, hat nicht nur sechs Menschen das Leben gekostet, sondern auch das Vertrauen in den Eigentumsschutz und die Integrität des Wohnungsmarktes erschüttert. In den Jahren nach dem Urteil kam es bundesweit zu Diskussionen über sogenannte Entmietungsstrategien und zu Forderungen nach einer Stärkung des Mieterschutzes.

Aktuelle Ereignisse im selben Stadtteil wecken Erinnerungen an 1997. Im Mai 2024 kam es in Düsseldorf-Flingern erneut zu einem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus mit angeschlossenem Kiosk an der Lichtstraße. Auch hier starben mehrere Menschen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Betreiber des Kiosks mutmaßlich selbst Benzin ausgeschüttet und den Brand gelegt hatte. Er kam bei dem Feuer ums Leben, ebenso wie drei weitere Personen. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren Ende August 2024 ein, da der Hauptverantwortliche tot war.