Carl William Koppelman ist vieles, aber kein klassischer Ermittler. Hauptberuflich arbeitet der Kalifornier als Buchhalter, doch seine wahre Berufung lebt er in einer ganz anderen Sphäre aus: Er ist forensischer Zeichner. Und das mit einer Wirksamkeit, die weltweit Beachtung findet. Seit 2009 hat Koppelman über 250 Porträts und Altersfortschreibungen von Vermissten und anonymen Leichen (sogenannten „John“ oder „Jane Does“) erstellt. Seine Werkzeuge: Photoshop, Geduld, ein geschultes Auge und eine tiefe Motivation, Unbekannten ihren Namen zurückzugeben.

Seine digitalen Zeichnungen kursieren auf Plattformen wie NamUs (National Missing and Unidentified Persons System), in Onlineforen wie Websleuths und in zahlreichen Facebook-Gruppen zu Cold Cases. Die eigentliche Wirkung aber entfaltet seine Arbeit, wenn aus einem Gesicht plötzlich eine Erinnerung wird – und die Behörden den entscheidenden Schritt gehen. In mehreren spektakulären Fällen war Koppelmans Engagement der Schlüssel zur Lösung.

Am 10. November 1979 entdecken Jäger in einem Maisfeld nahe Caledonia im Bundesstaat New York die Leiche eines etwa 15- bis 19-jährigen Mädchens. Das Opfer war durch zwei Schüsse aus nächster Nähe getötet worden. Kleidung, Zahnspangen und ein Rezeptzettel aus Florida deuten auf eine Herkunft aus dem Süden der USA hin – doch trotz intensiver Ermittlungen kann keine Verbindung zu einer Vermisstenmeldung hergestellt werden. Jahrzehntelang bleibt das Mädchen als „Caledonia Jane Doe“ registriert.

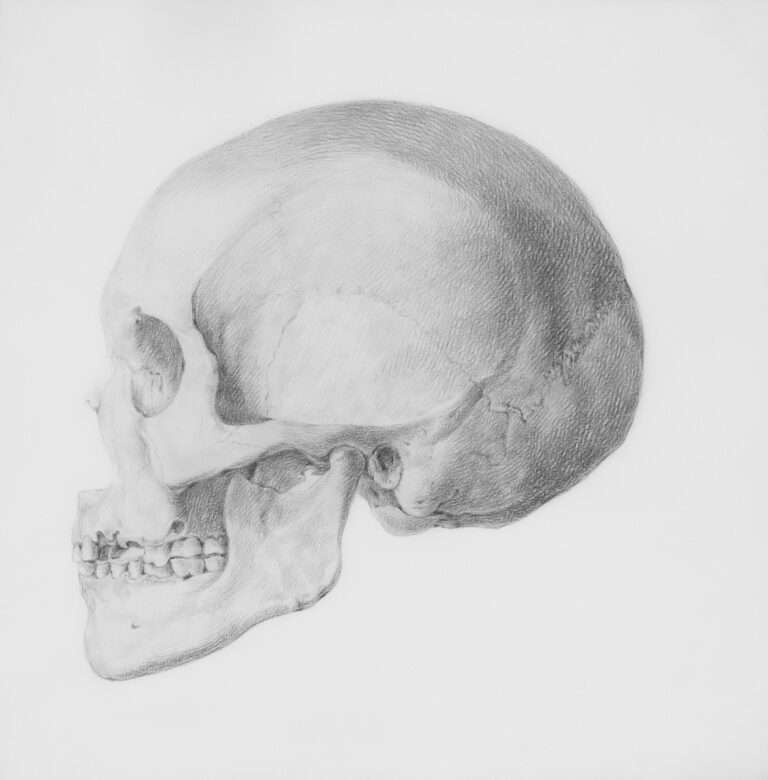

Rund 30 Jahre später beginnt Carl Koppelman, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Seine ersten digitalen Zeichnungen basieren auf den Autopsiebildern und den wenigen bekannten Details. In akribischer Kleinarbeit analysiert er die Gesichtsstruktur, rekonstruiert mögliche Frisuren und achtet auf markante Details wie Zahnlücken und Augenabstände.

Besonders auffällig: Koppelman kombiniert seine Porträts mit intensiver Internetrecherche. Auf Websleuths und in Vermissten-Datenbanken vergleicht er Dutzende Fälle. 2014 entdeckt er den neu eingestellten Vermisstenfall der 1979 verschwundenen Tammy Jo Alexander aus Brooksville, Florida – und erkennt eine frappierende Ähnlichkeit mit seiner eigenen Zeichnung von „Caledonia Jane Doe“. Er informiert daraufhin gezielt das Livingston County Sheriff’s Office. Die Ermittler greifen den Hinweis auf und ordnen einen DNA-Abgleich an – mit einem positiven Ergebnis. 2015, nach 36 Jahren, wird offiziell bestätigt: Caledonia Jane Doe ist Tammy Jo Alexander.

Gemeinsam halten wir unabhängige Nachrichten frei zugänglich. Was es dir wert ist, entscheidest du.

Im September 1975 werden am Rocky River in einem bewaldeten Gebiet in Strongsville, Ohio, menschliche Knochen gefunden – die Überreste einer jungen Frau, vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Trotz damaliger Medienberichterstattung gelingt keine Identifizierung. Über die Jahre gerät der Fall in Vergessenheit. Schlimmer noch: Aufgrund eines Verwaltungsfehlers wird der Fund nie korrekt in der nationalen Datenbank NamUs vermerkt – ein administrativer Totalausfall, der den Fall unsichtbar macht.

Erst 2014 sticht die unbekannte Jane Doe einer engagierten Studentin ins Auge, die genealogische Recherchen betreibt. Sie veröffentlicht den Fall in einem Cold-Case-Forum. Carl Koppelman wird auf die Diskussion aufmerksam. Er erstellt ein präzises Porträt der rekonstruierten Frau und beginnt gleichzeitig, bei der Rechtsmedizin in Cuyahoga County nachzuhaken. Dabei stößt er auf den entscheidenden Fehler: Der Fall wurde nie richtig ins System eingepflegt.

Nach intensiver Kommunikation gelingt es, die Akte korrekt in NamUs zu integrieren, samt Koppelmans Porträt und allen verfügbaren Details. Sobald der Fall in NamUs erscheint, fällt Ermittlern in Akron auf, dass die Beschreibung zu einer lang vermissten jungen Frau passt: Linda Pagano, 17 Jahre alt, war 1974 nach einem Streit mit ihrem Stiefvater spurlos verschwunden. Ihre Familie hatte sie über Jahrzehnte vermisst, ohne zu wissen, dass ihre sterblichen Überreste längst gefunden waren. 2018 liefert ein DNA-Vergleich die Bestätigung.

Aundria Bowman, 14 Jahre alt, verschwindet im März 1989 in Hamilton, Michigan. Offiziell wird angenommen, sie sei ausgerissen. Diese Annahme sollte sich Jahrzehnte später als fataler Irrtum herausstellen. Tatsächlich war sie zuletzt mit ihrem Adoptivvater Dennis Bowman gesehen worden, gegen den bereits wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen ermittelt wurde. Doch konkrete Beweise fehlen. Die Akte bleibt kalt.

Carl Koppelman beginnt sich intensiv mit dem Fall zu befassen. In Foren wie Websleuths bringt er regelmäßig Updates, veröffentlicht Altersfortschreibungen von Aundria und analysiert das damalige familiäre Umfeld. Besonders hervorzuheben: Koppelman nimmt Kontakt zu Aundrias leiblicher Mutter Cathy Terkanian auf und bleibt über Jahre hinweg im Dialog mit ihr. Die Community-Arbeit sorgt dafür, dass der Fall in der Öffentlichkeit präsent bleibt.

2019 wird Dennis Bowman in einem anderen Fall in Virginia wegen Mordes an einer jungen Frau verhaftet. Während der Ermittlungen rückt erneut der Fall seiner Adoptivtochter Aundria ins Zentrum. Im Februar 2020 führt Bowman die Ermittler schließlich zu ihrem Begräbnisort – auf seinem Grundstück in Hamilton. Kurz darauf gesteht er, Aundria 1989 getötet zu haben. Die DNA bestätigt die Identität.

In allen drei Fällen wird eines deutlich: Carl Koppelman arbeitet nicht spektakulär, sondern gründlich. Seine Porträts sind kein Selbstzweck, sondern Werkzeuge zur Wahrheitsfindung. Ob durch die visuelle Übereinstimmung bei Tammy Jo Alexander, die Datenbank-Korrektur bei Linda Pagano oder das Durchhaltevermögen im Fall Aundria Bowman. Koppelman beweist, dass ein einzelner engagierter Mensch mit Know-how, Geduld und öffentlichem Engagement eine entscheidende Rolle in der forensischen Aufklärung spielen kann.

Carl Koppelmans Arbeitsweise ist minutiös. Er beginnt mit Schädelbildern, Autopsiefotos oder schlecht gealterten Fahndungsbildern und rekonstruiert Gesichter in vielen Schritten. Augenabstand, Nasenwinkel, Hautfärbung, Haaransatz – alles wird digital angepasst. Parallel betreibt er klassische Detektivarbeit: Er durchforstet Jahrbücher, Polizeiberichte, alte Nachrichten, Familienfotos. Oft verbringt er Hunderte Stunden mit einem einzigen Fall.

Dabei sind seine Bilder keine bloßen Illustrationen, sondern visuelle Hypothesen, realitätsnah, emotional ansprechend und von hoher Präzision. Vor allem aber sind sie Impulsgeber: für Angehörige, die neue Hoffnung schöpfen, für Zeugen, die sich erinnern, und für Ermittler, die plötzlich eine neue Spur verfolgen.

Eine visuelle Rekonstruktion ersetzt keine forensischen Beweise. DNA, Zahnstatus, Fingerabdrücke oder Isotopenanalysen bleiben die finale Instanz. Doch Koppelmans Arbeit erfüllt eine andere, nicht minder wichtige Funktion: Sie öffnet Türen. Seine Bilder bringen lange vergessene Fälle zurück in die Öffentlichkeit. Sie machen neugierig, aktivieren Netzwerke und inspirieren dazu, wieder hinzuschauen. Seine Stärke liegt im Dazwischen: zwischen Bürgerengagement und behördlicher Ermittlungsarbeit. Er schließt Lücken, überbrückt Datenbanken, korrigiert Fehler, bietet neue Blickwinkel und bringt Menschlichkeit in eine oft technokratische Disziplin.

Carl Koppelman ist kein Ermittler mit Polizeimarke und doch ist sein Beitrag zur Aufklärung zahlreicher Cold Cases unbestreitbar. Mit Beharrlichkeit, Präzision und einem starken Gerechtigkeitssinn hat er Unbekannten ihre Namen zurückgegeben, Fehler in Datenbanken korrigiert, Angehörigen Hoffnung gebracht und Behörden wichtige Impulse geliefert.