In Münster läuten gefühlt an jeder Ecke Kirchenglocken. Die westfälische Stadt wird nicht umsonst als Stadt der Kirchen bezeichnet. Warum gibt es in Münster so viele Kirchen? Die Gründe liegen in ihrer über tausendjährigen Geschichte und ihrer besonderen Rolle als Bischofsstadt. Schon der Name der Stadt leitet sich von “monasterium” (lateinisch für Kloster) ab – ein Hinweis darauf, dass Münster als klösterliche Siedlung entstand und von Anfang an ein religiöses Zentrum war. Von der Gründung als Missionskloster im 8. Jahrhundert über die mittelalterliche Blütezeit als kirchliches Machtzentrum bis hin zur modernen Großstadt erzählt Münsters Kirchenlandschaft viel über Macht, Glauben und Gemeinschaft.

Die Geschichte der Kirchen in Münster beginnt im Frühmittelalter. Im Jahr 793 gründete der Missionar Liudger im Auftrag von Kaiser Karl dem Großen ein Kloster auf dem heutigen Stadtgebiet. Dieses monasterium gab der jungen Siedlung ihren Namen. Bereits 805 wurde Münster zum Bistum erhoben, Liudger wurde erster Bischof. Damit war Münster von Anfang an Bischofsstadt und geistliches Zentrum in der Region. Wo ein Bischof residierte, entstanden zwangsläufig große Kirchen: So wurde auf dem Domhügel der erste St.-Paulus-Dom gebaut. Rund um den Dom siedelten sich Kleriker und Handwerker an – die Keimzelle der Stadt.

Im Hochmittelalter wuchs Münster weiter und blieb fest in kirchlicher Hand. Als Fürstbischöfe zugleich die weltlichen Landesherren der Region wurden, förderten sie den Bau weiterer Kirchen. So entstanden im 11. Jahrhundert zusätzliche Kirchen innerhalb der Stadtmauern: Westlich des Doms wurde um 1040 die Liebfrauenkirche gegründet – wegen ihrer Lage “über Wasser” jenseits der Aa später Überwasserkirche genannt. Kurz darauf stifteten die Kaufleute Münsters eine eigene Kirche auf dem Markt, um ihre Unabhängigkeit vom Bischof zu betonen. Aus dieser ersten Marktkirche entwickelte sich die Lambertikirche. Bis 1100 hatte Münster also bereits mehrere bedeutende Kirchen: den Dom für den Bischof, Pfarrkirchen für die Bürger und erste Klosterkirchen.

Zahlreiche Klöster und Stifte fassten in der Stadt Fuß und errichteten eigene Sakralbauten. Franziskaner, Dominikaner, Klarissen und andere Orden betrieben im Laufe der Jahrhunderte Klöster in Münster – jedes mit einer Kirche oder Kapelle für Gebet und Gottesdienst. Diese Vielfalt an Sakralbauten vergrößerte die Zahl der Kirchengebäude beträchtlich. Münster wurde zu einem Netz aus Pfarrkirchen, Stiftskirchen, Klosterkirchen und Kapellen, die alle Teil des städtischen Lebens waren. Die religiösen Bauwerke dienten nicht nur der Seelsorge, sondern demonstrierten auch den Einfluss und Reichtum der Kirche in der Stadt.

Spätestens im Spätmittelalter war Münster eine echte Kirchenstadt. Neben dem mächtigen Dom gab es bis zum 16. Jahrhundert sieben Pfarrkirchen innerhalb der Stadtmauern – eine für jeden Bezirk der mittelalterlichen Stadt. Östlich der Aa reihten sich die Kirchen St. Lamberti, St. Ludgeri, St. Martini, St. Servatii, St. Aegidii und St. Jacobi; westlich der Aa lag die Überwasserkirche. Hinzu kamen zahlreiche Klöster mit ihren Kirchen sowie Kapellen in Hospitälern. Münsters Kirchenlandschaft war so dicht und vielfältig, dass die Stadt schon früh den Beinamen “Nordisches Rom” erhielt.

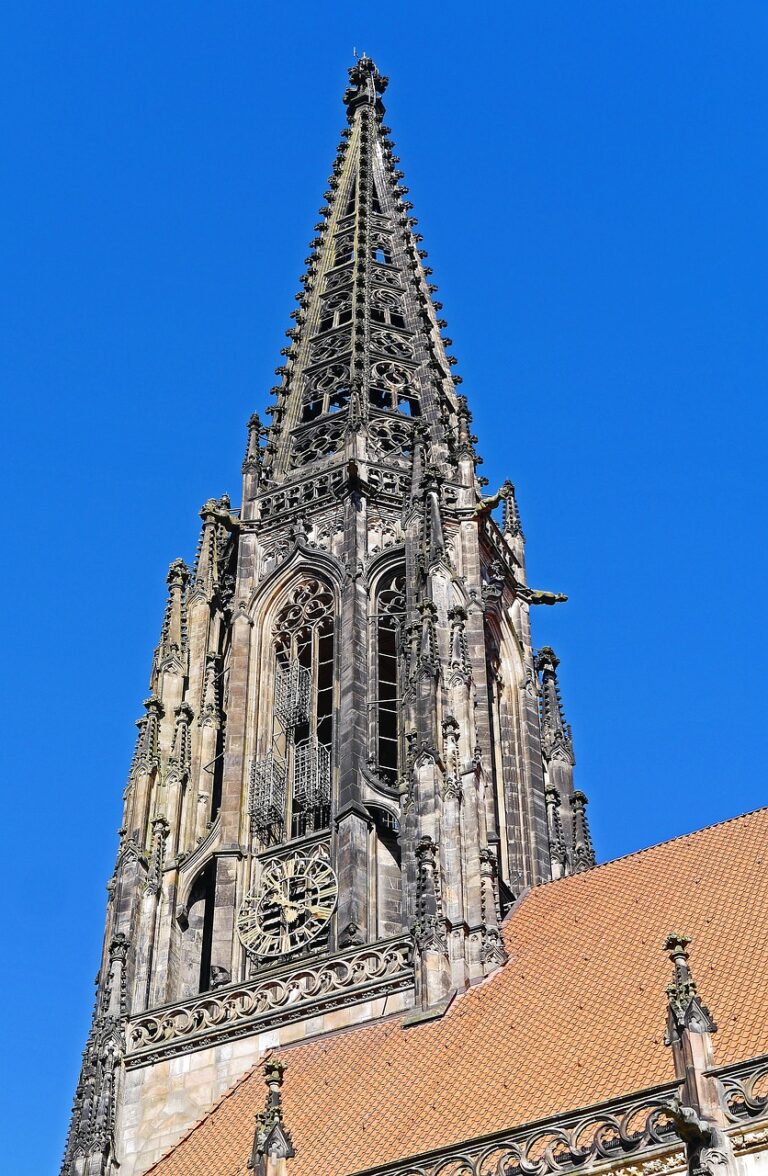

Als im Jahr 1648 Gesandte aus ganz Europa in Münster den Westfälischen Frieden verhandelten, staunten sie über die vielen Kirchtürme der Stadt. Der päpstliche Gesandte Fabio Chigi beschrieb beeindruckt, wie sich “die spitzen Türme bis in die Wolken erheben” – Münster erschien ihm wie ein Rom des Nordens. In der Tat prägten unzählige Kirchen das Stadtbild: vom romanisch-gotischen Dom bis zu den Pfarrkirchen aus Gotik und früher Neuzeit. Diese Sakralbauten unterschieden sich in Größe und Funktion, verliehen Münster aber ein unverwechselbares Profil.

Ein scherzhaftes Sprichwort bringt es bis heute auf den Punkt: “Entweder es regnet oder die Glocken läuten – und wenn beides zusammenfällt, dann ist Sonntag.” In Münster hört man so oft Kirchenglocken, dass dieses Augenzwinkern verständlich ist. Der Klang der Glocken gehört seit Jahrhunderten zum Alltag der Stadt, genau wie die Kirchen selbst.

Im 16. Jahrhundert erschütterte die Reformation die religiöse Ordnung vieler Städte – auch die Geschichte der Kirchen in Münster erlebte turbulente Zeiten. Zunächst fassten die Lehren Martin Luthers Fuß: 1533 wurde die Stadtverwaltung evangelisch, und evangelische Prediger wirkten an den Pfarrkirchen. Doch dann übernahmen radikale Täufer die Macht. Während der Täuferherrschaft 1534/35 versuchten sie, Münster in ein “neues Jerusalem” zu verwandeln. Die Täufer vertrieben katholische Geistliche, schafften traditionelle Gottesdienste ab und entweihten einige Kirchen. Ihr Regime brach jedoch nach gut einem Jahr blutig zusammen, als der Fürstbischof die Stadt zurückeroberte. Zur Abschreckung ließ Bischof Franz von Waldeck die gefangenen Täuferführer hinrichten und ihre Leichname in eisernen Körben am Turm der Lambertikirche aufhängen – die leeren Täuferkörbe sind dort noch heute zu sehen und erinnern an dieses Kapitel.

Nach diesem Intermezzo kehrte Münster zum Katholizismus zurück. In der Gegenreformation ab dem späten 16. Jahrhundert stärkten die Fürstbischöfe den katholischen Glauben erneut. Orden wie die Jesuiten wurden in die Stadt geholt, um Schulen zu gründen und die Bildung zu fördern – natürlich verbunden mit neuen Kirchenbauten. Münsters Bischöfe des 17. und 18. Jahrhunderts investierten kräftig in prachtvolle neue Sakralbauten. Ein Beispiel ist die barocke Clemenskirche (1745–1748), entworfen vom berühmten Architekten Johann Conrad Schlaun als glanzvolle Kapelle eines Hospitals. Auch andere Kirchen erfuhren barocke Umgestaltungen oder Neubauten. Die Bischofsstadt Münster präsentierte sich in dieser Epoche mit beeindruckender Kirchenarchitektur, die Frömmigkeit und fürstbischöfliche Macht zur Schau stellte.

Im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 wurde das Fürstbistum Münster säkularisiert – der Bischof verlor seine weltliche Macht, Münster fiel an Preußen. Viele Klöster wurden aufgelöst. Trotzdem blieb die Stadt katholisch geprägt. Neue Akzente brachte die nun erlaubte evangelische Gemeinde: 1804 wurde die ehemalige Franziskanerklosterkirche zur Apostelkirche, Münsters erster evangelischer Kirche. Im 19. Jahrhundert wuchs die Stadt weiter, und es entstanden zusätzliche Kirchen, etwa neuromanische und neogotische Bauten in den Vororten, um der wachsenden Bevölkerung geistliche Heimat zu bieten. Im Kulturkampf der 1870er Jahre galt Münster immer noch als Bollwerk der katholischen Kirche – der Spitzname “nordisches Rom” lebte erneut auf. Die enge Bindung der Bevölkerung an ihre Kirchen sorgte dafür, dass Münsters Kirchenlandschaft trotz aller Umbrüche erhalten blieb und sich sogar erweiterte.

Der Zweite Weltkrieg hinterließ tiefe Wunden in Münster. Bei Luftangriffen 1944/45 wurden weite Teile der Altstadt in Schutt und Asche gelegt – auch viele Kirchen traf dieses Schicksal. Der St.-Paulus-Dom brannte aus, die Lambertikirche und Überwasserkirche stürzten teilweise ein, und andere Gotteshäuser wurden schwer beschädigt. Doch nach 1945 machte die Stadt bewusst den Wiederaufbau der historischen Kirchen zu einer Priorität. In den 1940er und 50er Jahren rekonstruierten Handwerker und Denkmalpfleger die meisten wichtigen Kirchen originalgetreu. Stein für Stein wurden die gotischen Türme und Gewölbe wiederhergestellt, sodass Münsters vertraute Silhouette bald erneut vom Dom und den Kirchtürmen geprägt war.

Dieser Wiederaufbau war nicht selbstverständlich – mancherorts in Deutschland wurden zerstörte Kirchenruinen abgerissen. In Münster hingegen erkannte man den unschätzbaren historischen und identitätsstiftenden Wert der religiösen Bauwerke. So blieben die jahrhundertealten Kirchen Teil des Stadtbildes. Die Lambertikirche erhielt sogar ihre markanten Täuferkörbe zurück an den Turm, um die Erinnerung an die Stadtgeschichte lebendig zu halten. Durch den Wiederaufbau bewahrte Münster seine einzigartige Kirchenlandschaft für künftige Generationen.

Heute staunen Besucher wie Einheimische über die Fülle an Kirchen in der Innenstadt. Mehr als 25 Gotteshäuser verschiedener Epochen stehen allein im Stadtkern dicht beieinander – von mittelalterlichen Kathedralen bis zu barocken Kapellen. Warum gibt es in Münster so viele Kirchen? Die wichtigsten Gründe liegen in der Geschichte begründet und lassen sich klar benennen:

Frühes religiöses Zentrum: Als Bistum und Missionskloster seit dem 8. Jahrhundert war Münster von Anfang an ein geistliches Zentrum. Kirche und Stadt wuchsen gemeinsam, was zahlreiche Sakralbauten begünstigte.

Fürstbischöfliche Residenz: Über Jahrhunderte regierten in Münster Fürstbischöfe, die aus religiösem Eifer und Repräsentationswillen immer neue Kirchen und Klöster bauen ließen.

Klöster und Orden: Viele religiöse Gemeinschaften (Orden) siedelten in Münster und errichteten eigene Kirchen oder Kapellen. Diese Vielfalt machte Münster zur Stadt der Klöster und Kirchen.

Wiederaufbau und Pflege: Nach Zerstörungen – etwa durch Stadtbrände oder im Zweiten Weltkrieg – wurden die Kirchen stets wieder aufgebaut und erhalten. Dadurch blieb die historische Dichte an Kirchen bis in die Gegenwart bestehen.

Nicht zuletzt spielt auch die Bevölkerung eine Rolle: Die Münsteraner identifizieren sich stark mit ihren Kirchen als Wahrzeichen ihrer Stadt. Der St.-Paulus-Dom, die Lambertikirche oder die Überwasserkirche sind nicht nur religiöse Orte, sondern auch kulturelles Erbe und touristische Anziehungspunkte. Sie werden bis heute aktiv genutzt – für Gottesdienste, Konzerte, Ausstellungen und als stille Räume der Besinnung inmitten der lebendigen Stadt.

Münsters Sakralbauten bilden ein lebendiges Geschichtsbuch. Wer durch die Altstadt geht, kann an nahezu jeder Straßenecke ein Stück Vergangenheit entdecken – sei es in Form eines gotischen Spitzbogens, einer barocken Fassade oder einer modern gestalteten Kirchenfenster. Diese architektonische Vielfalt ist das Ergebnis von über 1200 Jahren ununterbrochener Bautätigkeit für den Glauben.

Die besondere historische Entwicklung Münsters – vom frühmittelalterlichen Kloster über die glanzvolle Bischofsstadt bis zur heutigen Großstadt – erklärt, warum es in Münster so viele Kirchen gibt. Jede Epoche hat ihre Spuren in Form von Kirchen hinterlassen. Zusammen ergeben diese Sakralbauten ein einzigartiges Stadtbild, das Münster zu Recht den Ruf als Stadt der Kirchen eingebracht hat.